티스토리 뷰

사진으로 읽는 朝美전쟁(신미양요1871) -上

1871년 6월이었으니까 2017년 6월인 지금으로부터 146년 전에 우리는 강화도에서 미국과 전쟁을 치른 적이 있다. 미국의 아시아 함대가 5년 전에 발생한 제너럴 셔먼號 사건에 대한 응징과 통상을 목적으로 쳐들어 와 시작된 이른바 신미양요(辛未洋擾)이다. 美함대가 우리 해역에 진입한 1871년 5월19일부터 淸나라 지푸항으로 퇴각한 7월3일까지 46일 동안의 전쟁이었는데 6월10일~12일 2박3일간 미군 651명이 초지진 쪽으로 상륙하여 벌인 광성보전투가 이 전쟁의 하이라이트이다.

우리가 대패한 이 전투에 대한 우리의 기록은 별 것이 없는데 미군 쪽에는 해군장관에게 보내는 함대사령관의 공식 보고서, 상륙작전계획서, 작전에 참가했던 해병대 장교의 원정보고서, 편지 등 자세한 기록이 남아있다. 그리고 무엇보다 경이로운 것은 당시의 모습이 그대로 담긴 사진 기록이 상당량 존재한다는 것이다. 전쟁 기록사진은 물론 사진 자체가 흔치 않던 시절에 우리의 방어진지인 진(鎭)과 돈대, 이를 지키던 군인들의 모습 그리고 침략군인 미 함대와 미군들의 모습을 볼 수 있다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없다. 사진이 너무 흔해져 버린 요즘 그래서 거의 주목을 받지 못하고 있지만 역사의 현장을 재음미하는데 이보다 더 좋은 재료가 없기에 그 때의 사진들을 꼼꼼히 살펴보고자 한다.

일반적으로 널리 알려진 신미양요 대표사진 몇 장에 대한 분석

이 때의 미국은 지금과 같은 초강대국은 아니었다. 세계 열강의 대열에 합류하기 위해 애 쓰던 때이고 해군의 군함 보유척수가 세계 12위에 불과했지만 당시 조선이 상대하기에는 모든 면에서 넘사벽이었다. 특히 최신 무기 보유와, 직전에 치른 남북전쟁(Civil War)의 전투경험은 비교 불가한 그들의 강점이었다.

당시 서구 열강들의 팽창과 충돌, 이에 대한 정치 외교사적인 평가나 분석한 글들은 이미 많이 나와 있으니 이 글에서는 군사적 측면에서의 전투기록 즉 손돌목 도발에 대한 대응 포격에서 부터 광성보 전투까지 미군측이 남긴 사진 기록을 중심으로 당시의 상황을 현장감 있게 시각적으로 분석해 보고자 한다.

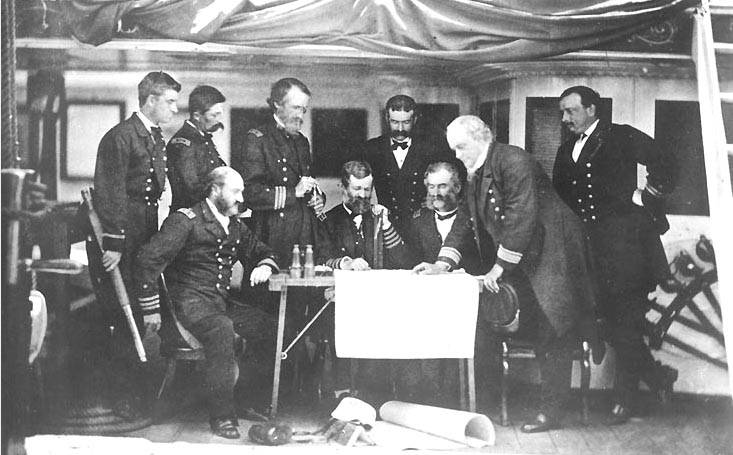

도발 원점

조선 원정에 나선 미국 아시아함대의 지휘부가 한자리에 모여있는 사진인데 작약도(당시 勿淄島)에 정박 중이던 기함 콜로라도號 선상에서 해도를 펼쳐놓고 작전회의 중이다. 이른바 도발 원점이다. 사진 오른쪽에 허리를 구부리고 서있는 사람이 함대사령관 존 로저스(John Rodgers 1812-1882)제독인데 해군정복의 수장(手章)에 표시된 계급은 투 스타 소장(少將)이다.

가운데 앉아있는 사람이 기함 콜로라도호의 함장인 조지 쿠퍼(George Cooper 1821-1891)대령이고 그의 왼쪽에 앉아있는 함대 참모장 에드워드 니콜스(Edward Nicols 1823-1891) 중령은 어재연 장군과 나이가 같다. 오른쪽, 머리 벗겨진 양반이 모노카시號 함장인 에드워드 맥크리아(Edward McCrea 1836-1905)중령인데 테스토스테론 때문인지 나이보다 훨씬 늙어 보인다.

뒷줄 왼쪽 두번째가 베니시아號 함장이자 상륙군 지휘관인 루이스 킴벌리(Lewis Kimberly 1830-1902)중령이고 그의 바로 앞에 흰 수염을 달고 있는 이가 알래스카號 함장이자 강화도 원정군 지휘관인 호머 블레이크(Homer Blake 1822-1880)중령인데 6월1일 손돌목 포격사건을 유발할 때는 탐측함대를 지휘했다. 뒷줄 오른쪽 끝에 서있는 사람은 팔로스號 함장인 찰스 로크웰(Charles Rockwell 1840-1908)대위로 유일한 위관급 함장이다. 이 때의 함장급 지휘관들은 나중에 모두 해군 제독이 되었다.

미 아시아함대의 마당발 "모노카시號"

포함 모노카시號가 6월12일 상륙전투를 마친 철수병력을 광성보 해안에서 태우고, 기정(汽艇)과 단정(短艇)을 고물쪽에 줄줄이 매단 채, 기함 정박지인 작약도로 돌아오고 있다.

1370톤의 배수량을 가진 모노카시호는 두 개의 돛을 이용한 풍력과 증기기관의 동력을 함께 사용하는 Hybrid Ship이다. 증기기관이 선체의 양 쪽에 달린 물레방아처럼 생긴 외륜(外輪)을 돌려서 추진력을 얻는 초창기 증기선 양식의 군함이다.

이런 외륜선은 전진,후진이 자유롭고 수심이 얕은 곳에서도 운행할 수 있기 때문에 주로 강에서 많이 사용했다. 배 이름 Monocacy도 원래는 미국 메릴랜드 주에 있는 강 이름이다. 남북전쟁 때 워싱톤 D.C를 지킨 모노카시江 전투를 기리고자 붙인 선명(船名)이다. 특수한 장점 때문에 모노카시호는 수심이 얕고 암초 투성이의 좁은 수로인 손돌목 해역을 무시로 드나들었다.

사진을 확대해서 자세히 보면 선수갑판이나 선미갑판은 물론 가운데 외륜 덮개 위쪽에까지 병사들을 가득 싣고 있다. 강화도 상륙작전에서 가장 핵심적인 역할을 한 이 함정은 병력을 실은 상륙정을 예인하고 함포 지원사격도 하고 사진반이 여기저기 다니며 촬영하는 일도 지원하고 부상병도 후송하는 등 강화해협 손돌목 일대를 가장 바쁘게 돌아다닌 함정인데 수심을 측량하기 위해 나섰던 6월1일에는 부래도 앞에서 좌초되어 바닥에 물이 새기도 했던 미해군 원정대의 마당발이었다.

모노카시호의 마당쇠들

모노카시호에 승선한 해군보병(육전대)들이 선수갑판 앞마당에서 찍은 사진이다. 120명 정도가 모여있는데 왼쪽 앞에 이 배의 함장인 맥크리아(McCrea)중령이 프랑스제 캐피블랑(흰색모자)을 쓰고 포즈를 취했고 11명 정도 되는 장교들이 그 주위에 포진해있다. 오른쪽에는 이 배에 4문이 장착돼 있는 8인치 대포의 포미부분이 보인다.사정거리가 1.5Km에 달하는 전장식(前裝式) 평사포인데 약실 점화구(Touch hole)는 이물질이 들어가거나 막히면 안되니까 모자같이 생긴 덮개를 씌워놨다.

美해병대에 대해 얘기 할 수 있는 사진

상륙 이튿날인 6월11일 오전 이른 시간에 미군은 덕진진에 무혈 입성했다. 모노카시호의 함포 6문으로 사전포격을 당했다고는 하지만 덕진수비부대는 미리 장전해놨던 그 많은 불랑기砲를 발사 한 번 못해보고 도망 가버렸다. 모노카시호는 원래 8인치 대포 4문을 보유하고 있었는데 화력을 증강하기 위해 기함 콜로라도호에서 9인치 대포 2문을 떼어와 추가 장착을 했었다.

위 사진은 덕진鎭의 主돈대인 덕진墩의 함락 직후의 모습인데 68명의 미 해병대가 돈대의 여장(女墻)을 다 무너트린 후 의기양양하게 도열해있다. 해병대 중대장 맥클레인 틸튼 (McLane Tilton 1836-1912)대위의 원정보고서에 이 때의 상황이 잘 묘사돼 있는데 불랑기砲 50~60문을 바다로 굴려 버리고 돈대 오른쪽 여장은 바닥까지 허물어 버렸다고 세세히 기록했다. 불랑기 50~60문을 덕진墩 한 돈대에다 거치했던 것은 아닐테고 아마 덕진鎭 전면 해안에 포진해 있던 것들의 合일 것이다.

강화도상륙작전에 109명을 투입한 미해병대는 언제나 그렇듯이 궂은 일을 도맡아 했다. 초지 해안에 제일 먼저 상륙해서(First Landing) 전초, 척후, 선발대, 해군보병의 측면지원 임무 등을 수행하다가 광성보 해안에서 철수할 때는 제일 마지막에 했다.(Last Leaving) 개인화기도 해군보병은 최신형 후장식(後裝式) 단발총인 레밍톤 롤링블록의 작고(86cm) 가벼운(2.88kg) 카빈 버전을 소지한 반면, 해병대는 길고(140cm) 무거운(4.1kg) 스프링필드 M1861 머스킷총을 들고 다녔다. 이 총은 사거리가 길고 위력적이였지만 총구로 장전하는 퍼커션 캡(percussion cap) 式이라 사격속도가 1분에 3발 정도로 더뎠고 총렬에 강선(腔線)이 없어서 명중률이 낮았다. 해군보병 중심의 원정대에서 해병대는 아웃사아더일 수 밖에 없었을 것이다. 해병대가 찍힌 사진기록도 수자기(帥字旗) 사진을 빼면 이 덕진돈 사진이 유일하다.

이 사진은 아침시간에 남쪽에서 북쪽을 보고 찍은 사진이라 오른편 동쪽이 밝게 찍혔다. 그런데 이곳 지형을 잘 알거나 덕진돈에 관심이 많은 사람이라도 이 사진과 같은 방향에서 비슷한 앵글로 찍은 다른 덕진돈 사진은 현재까지 존재하지 않는다는 사실은 잘 모를 것이다. 셔터를 눌러야 할 장소가 저지대 습지, 수로, 해안 갯벌들이라서 저런 앵글을 잡을 데가 없다. 덕진돈을 저 방향에서 저 정도 전경을 담은 사진이 이것밖에 없다는 얘기인데 그러면 펠리스 비토는 이 사진을 도대체 어떻게 찍었을까?...

오랫동안 궁금해 했지만 실마리는 역시 틸튼대위의 참전수기에서 찾을 수 있었다. "해상에 대기하던 모노카시호에서 사진사가 덕진진에 하선하여 사진을 찍었다"는 대목이 바로 그것이다. 덕진돈 밑으로 흐르는 온수천(溫水川)의 하구(河口-사진 아랫쪽 안보이는 곳) 안쪽으로 모노카시호를 끌고 들어와 하선하기 직전에 배의 제일 높은 곳에 사진기를 설치하고 촬영했던 것이다. 마스트 위에 설치된 견시(見示) 망루가 제격일 터.. 요즘 같으면 드론을 띄워 촬영하면 될 것이다.

비정한 사진사가 찍은 비장한 사진

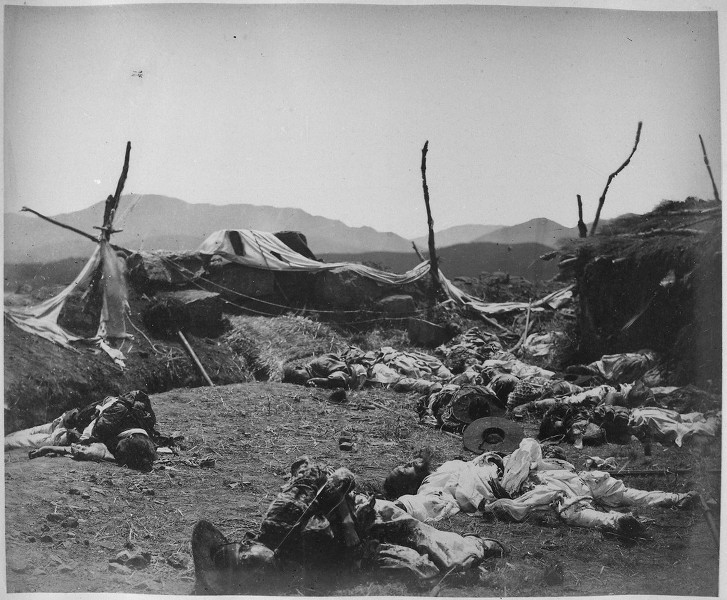

상륙 이틀째인 6월 11일, 어재연 장군의 지휘소가 차려진 손돌목돈이 미해군 휴 멕키(Hugh McKee)중위가 지휘하는 해군보병 D중대에게 처참하게 유린당한 모습이다. 볼 때 마다 가슴이 아파오는 사진인데 신미양요가 나올 때 마다 빠지지 않는 사진이다. 북쪽에서 남쪽을 바라보고 찍은 이 사진은 미시(未時),그러니까 오후 두 세시쯤 해가 거의 머리 위에 있을 때 땀을 뻘뻘 흘리며 찍었을 것이다.

뒤에 배경으로 보이는 산은 왼쪽이 길상산(374m)이고 오른쪽에 보이는 뾰족한 봉우리는 삼랑성과 전등사가 있는 정족산(220m)이다. 그 사이로 멀리 마리산(472m) 동록 일부가 뿌옇게 보인다. 이곳이 손돌목墩임을 확실하게 인증하는 지표들이다. 산천은 의구(依舊)하건만 인걸은 흙이 되어 산산이 부서진 지 오래다.

열 분 정도의 시신이 보이는데 이 분들이 어재연 中軍을 비롯한 전사가 확인된 조선군 지휘부의 주요 지휘관들이라고 판단된다. 대령급 지휘관인 진무영 천총 김현경, 중대장급인 어영초관 유풍로, 소대장급의 광성보別將 박치성, 中軍의 수행비서인 대솔군관 이현학, 중군의 당번병인 임지팽 등이 저 중에 있을 것이란 추론은 여러 정황상 맞을 확률이 매우 높다. 모두(어재순을 제외한) 구군복(具軍服) 차림인데 동다리(두루마기처럼 생긴 겉옷) 위에다 엄심갑(掩心甲)을 착용하고 그 위에 검정색 전복(戰服)을 걸친 후 노끈이나 위장망 같은 것으로 묶어서 고정시킨 모습이다. 속칭 벙거지라고 하는 짐승의 털로 만든 전립(戰笠)이 여기저기 나뒹군다.

이 사진을 찍은 펠리스 비토(Felice Beato)는 인도 세포이 항쟁(1857-1858년)을 종군하며 사진을 찍을 때도 전사한 인도병사의 시신을 의도적으로 세팅하며 촬영하여 비난을 받은 전력이 있는데 이 사진 역시 그러한 흔적이 보인다. 필자의 생각으로는 사진 맨 앞에 쓰러져 있는 분이 어재연 장군이 아닐까 싶다. 비정한 사진사 펠리스 비토라면 능히 최고 지휘관의 시신을 의도적으로 사진 중앙 맨 앞자리에 배치하고도 남을 사람이기 때문이다. 어떻게든 공적을 돋보이게 하고 싶은 승리자들의 욕구를 충족시켜 주면서 말이다. 바로 뒤에 흰옷을 입고 누워있는 분은 민간인 신분으로 백의종군한 어장군의 동생 어재순으로 추정된다.

적들도 알아본 帥字旗의 진가

손돌목돈에 나부끼던 어재연 장군의 수자기가 콜로라도호 갑판에 걸려있다. 수도해역경비사령부인 강화 진무영(鎭撫營)의 사령관 처소에 걸어두는 수자기는 가로 413cm 세로 430cm의 대형 깃발로 사령관이 있는 본영임을 표시하고 그 위세를 나타내는 상징이다.

총검을 꽂으면 자기 키보다 커지는 스프링필드 M1861 소총을 두 손으로 움켜잡고 앞에 서 있는 두 미해병이 6월11일 광성보 공방전 때 손돌목돈에서 탈취하여 전리품으로 가져간 것이다. 애나폴리스 해군사관학교 박물관에 136년간 소장되어 있다가 2007년 10월에 귀환한, 유일하게 현존하는 수자기 진품이다.

작약도 정박지에 머무르고 있던 1871년 6월21일, 로저스제독은 이 사진의 촬영을 특별히 지시했다. 상병(corporal)과 이병(Private) 계급의 두 해병대원은 깃대의 마룻줄을 푼 공로로 이런 역사적인 장면을 남길 수 있는 영광을 부여 받게 된 것이다.

이들이 포함된 해병대 일부가 해군보병 D중대와 함께 손돌목돈에 쇄도해 들어간 이유는 백병전에 대응하기 위함이었을 것이다. 해병대는, 길이가 140cm나 되는 스프링필드 장총에 30cm쯤 되는 찌르기 전용 스파이크 총검(Spike Byonet)을 장착하면 졸지에 장창병(長槍兵)으로 변신할 수 있어 육박전같은 근접전에서 막강한 위력을 발휘하기 때문이다.(해군보병이 소지한 레밍턴 롤링블록 카빈은 착검이 안된다.) 이 170cm나 되는 총창(銃槍)을 들고 달려든 제임스 도허티 해병에게 어재연 장군이 변을 당한 것이다.

사진 왼쪽 뒤에서 수자기 한 귀퉁이를 잡고 뜬금없이 서있는 병사는 해군이다. 수자기 탈취의 공을 세운 것은 해병대이고 그래서 이 사진의 주인공은 해병이지만 여기는 해군 영역이고 해군 함정內라는 사실을 말없이 강변하고 있다. 주인의 입장이 잘 반영된 펠리스 비토의 의도된 연출이라 하겠다. <中편에서 계속>

'江華史探' 카테고리의 다른 글

| 사진으로 읽는 朝美전쟁(신미양요1871) - 下 (0) | 2019.05.18 |

|---|---|

| 사진으로 읽는 朝美전쟁(신미양요1871) - 中 (0) | 2019.05.18 |

| 江華島에 살아있는 고구려語 甲比古次 (1) | 2019.05.18 |

| 성공회 강화성당의 원형을 찾아서 (0) | 2019.05.18 |

| 강화도와 홍이포(紅夷砲) - 상 (1) | 2019.05.04 |